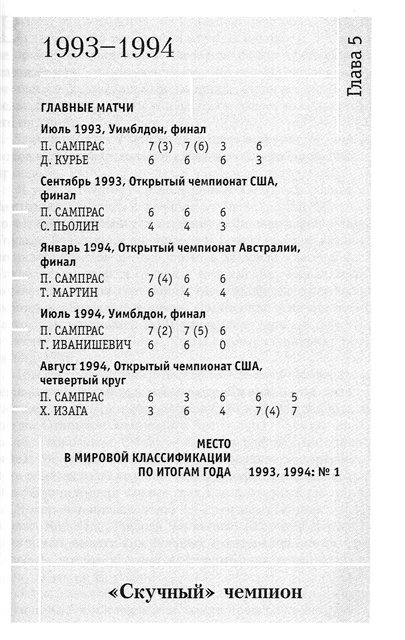

Глава 5 "Скучный" чемпион 1993-1994

Глава 5

"Скучный" чемпион

1993-1994

В 1993 год я вступил, исполненный решимости впредь не сдаваться до последнего мяча. Я поклялся, что никогда не проиграю важный матч (особенно финал «Большого шлема» или нечто с ним сопоставимое) только потому, что мне не хватило духу сражаться до конца, отдав все силы для победы. Я дал себе слово, и теперь оставалось только сдержать его на корте.

В начале года я уверенно входил в группу ведущих игроков мира и был доволен своей игрой гораздо больше, чем прежде.

Я уступил Эдбергу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (где он, в отличие от меня, всегда был на высоте), но затем выиграл турниры в Филадельфии, Майами, Токио и Гонконге, и впервые за всю мою карьеру компьютер поставил меня на первое место в мировой классификации. Такой взлет отчасти вызывал недоумение: ведь я стал номером первым за счет побед где угодно, но только не на турнирах «Большого шлема». Разумеется, я не мог отвечать за то, как компьютер АТП начисляет очки, но объективно в начале года я, наверное, показал самые стабильные результаты в АТП.

И все же меня очень угнетало то, что пока я выиграл лишь один главный турнир, а на счету Джима Курье значились уже целых четыре такие победы (две на «Ролан Гарросе» и две на Открытом чемпионате Австралии). Он стал лидером нашего поколения (Майкл, Андре и я имели по одной победе). Меня это совершенно не устраивало, и я решил вернуть себе место на вершине нашей неофициальной иерархии. Это было для меня важнее всех компьютерных рейтингов.

Я хорошо провел сезон на грунтовых кортах: победил Алекса Корретху, Андрея Черкасова, Гильермо Переса-Ролдана и еще нескольких сильных грунтовиков, но на «Ролан Гарросе» все же уступил в четвертьфинале будущему чемпиону, Серхио Бругейре.

Затем начались игры на траве. Я отправился на турнир «Куинс Клаб» и в первом же круге проиграл одному из южноафриканских мастеров игры на травяном покрытии, Гранту Стаффорду. Это меня не слишком расстроило, поскольку я ни разу не блеснул в «Куинс Клаб» в те годы, когда довольно успешно выступал на Открытом чемпионате Франции.

Мое поражение объяснялось не столько необходимостью перестроиться с грунта на траву, сколько общим спадом спортивной формы, который я всегда ощущал, упустив шанс выиграть турнир «Большого шлема». Мне требовалось какое-то время, чтобы восстановиться (прежде всего эмоционально) после тяжелой борьбы на крупном турнире, особенно если она закончилась неудачей.

В 1993 г. я являлся одним из несомненных фаворитов Уимблдона — и не только в глазах экспертов и лондонских букмекеров. На сей раз я решительно настроился на победу.

Когда я пригласил в тренеры Тима, то одна из главных его задач состояла в том, чтобы наладить мою игру на травяных кортах, и с самого начала нашей совместной работы мы занимались ею в различных аспектах. Мы решили, что мое поражение в «Куинс Клаб» пришлось даже кстати: теперь у нас в запасе были почти две драгоценные недели, чтобы сгладить последние (как мы надеялись) шероховатости моей игры, перестроенной под Уимблдон.

Когда мы с братом Гасом впервые приехали на Уимблдон в 1989 г., то отправились прямиком на Центральный корт и просто уселись, глазея по сторонам.

В детстве, когда я смотрел Уимблдонский турнир по телевизору или на кинопленке, этот корт поразил мое воображение, и спустя годы, уже став молодым профессионалом, я испытал нечто похожее на шок, убедившись, что он действительно существует.

На самом деле размеры уимблдонского Центрального корта оказались значительно меньше, нежели представляли мы с Гасом. Минут десять мы сидели, впитывая образ пустого, тихого стадиона и пристально вглядываясь в свежую, манящую, изумрудно-зеленую траву. Именно здесь (это мы видели по телевизору) одержал свою победу Джон Макинрой; здесь сыграл свои знаменитые матчи Лейвер — их мы созерцали на стене нашей гостиной.

И вот настало время, когда нужно самому сыграть на уимблдонской траве, а не просто понаблюдать за другими. Для меня это до некоторых пор оставалось проблемой. И суть ее была довольно проста: я мог легко держать свою подачу, но при этом проигрывать матчи со счетом 7:6, 7:6, 7:6. Что бы там ни говорили, а в теннисе на траве главное не подача, а прием. Моя игра формировалась на харде, где моя подача, даже вторая, всегда давала мне определенное преимущество. Но в начале 1990-х годов на травяных кортах мне не удавалось его добиться — особенно против мастеров травяного покрытия, лучше меня знавших, как выигрывать свои геймы с помощью подачи с выходом к сетке.

Суть тенниса на траве состоит в том, чтобы держать свою подачу и уметь выиграть одну-две подачи соперника. Это может повлиять на исход всего матча. Если сопернику повезет и он на приеме выполнит пару выигрышных ударов, а потом вы допустите ошибку... тогда все, сет потерян. Мне это представлялось лотереей, какой-то несправедливостью. К тому же меня давно беспокоили (и больше, чем следовало) непредсказуемые отскоки мяча, с которыми неизбежно имеешь дело на траве.

Обычно такая проблема возникала и на соревнованиях, предшествующих Уимблдону, и на завершающих его стадиях, когда интенсивная нагрузка на корты в течение турнира приводила к ухудшению качества травяного покрытия.

Еще одна особенность игры на траве — иной способ передвижения. Здесь нужно играть в более низкой стойке, что увеличивает нагрузку на колени и поясницу, поскольку на траве отскок сравнительно невысокий (и неожиданный!). Все это требовало внести в игру целый ряд корректировок, но они не доставили мне особых трудностей — я был достаточно гибок, чтобы быстро осуществить все необходимые изменения. Кроме того, на траве нередко приходится обводить соперников, обладающих не просто сильными, а очень мощными подачами. Это казалось мне непривычным, поскольку при игре на харде мои приемы и удары с отскока были достаточно хороши, чтобы отбить у соперников охоту атаковать меня после подачи. Таков перечень неудобств при игре на травяных кортах.

Должен сказать, в начале работы с Тимом трава вызывала у меня столь негативные эмоции, что Джон Макинрой (которому порой досаждала английская публика, но отнюдь не английская трава) не упустил случая мне попенять. Однажды, в 1992 г., мы с ним тренировались рядом на кортах в Эйренджи-Парке. Тогда я вечно жаловался Тиму, что у меня на этой проклятой траве дело не клеится, и услышал, как Джон процедил сквозь зубы: «Пора бы тебе избавиться от травяного комплекса». Я до сих пор помню: от слов Джона во мне что-то сдвинулось.

За две недели подготовки к Уимблдону-1993 во мне окрепло ощущение, что я наконец освоил технику игры на траве. Одним из важнейших элементов, над которыми мы работали, был прием подачи. Тим добился, чтобы я уменьшил замах, особенно при приеме слева. Он настаивал, что ракетку следует держать впереди себя, поскольку на замах, не говоря уж о сильном ударе наотмашь, почти никогда не хватает времени. Еще он хотел, чтобы я чаще применял блокирующие приемы, используя скорость подачи соперника. Ведь когда соперник атакует на траве, то вполне достаточно просто направить мяч в любую сторону от него или выполнить короткий, мягкий ответный удар, после которого сопернику будет очень трудно сыграть ударом с лета.

На протяжении двухнедельного «затишья перед бурей» Уимблдона у нас не было интенсивных тренировок и больших нагрузок. Мы в основном оттачивали прием подачи. И все это время Тим твердил, что я должен стать крепким орешком для любого соперника. Он делал все возможное, чтобы превратить меня в уверенного, упорного игрока. Теперь мне раскрылись практически все «травяные секреты», и Тим чувствовал, что самое трудное для меня — сохранить уверенность и мужество, чтобы сыграть в полную силу.

Жеребьевка Уимблдона сложилась для меня не вполне удачно. В первых трех кругах мне достались соперники не слишком блистательные, но зато умело игравшие на траве. Пришлось пройти двух австралийцев (Нейла Борвика и Джейми Моргана) и зимбабвийца Байрона Блэка. В результате в одной шестнадцатой финала мне предстоял матч с Эндрю Фостером, английским игроком весьма невысокого уровня, который, однако, как-то сумел «пролезть» в четвертый круг. Встреча предстояла отнюдь не простая, поскольку англичане давно жаждали завоевать титул чемпиона Уимблдона в мужском одиночном разряде — чего не бывало со времен Фреда Перри еще в 1930-х годах.

Даже самый отчаянный английский оптимист не рискнул бы предположить, что Фостер выиграет Уимблдон, но победа над первой ракеткой мира Питом Сампрасом, для которого Уимблдон всегда был слабым местом, — неплохой задел! Поэтому пресса вознесла Фостера на волне лести и надежд, да и сам он уверовал, что у него появился редкий, уникальный шанс (возможно, во всей его спортивной карьере) — и к тому же на единственном турнире, который действительно важен для подавляющего большинства его соотечественников. Чтобы еще больше смутить меня, организаторы турнира предоставили нам самый удаленный корт — № 13.

Официально корт № 13 относился к числу главных, или «зрительских». С одной его стороны стояла многоярусная трибуна со складными алюминиевыми сиденьями (тогда как «игровые» корты, которые обычно отводились второстепенным играм, имели очень мало сидячих мест). На 13-м корте зрители рассаживались по принципу «первым пришел — первым занял», и любой, у кого был билет или пропуск на площадки Уимблдона, мог поискать там местечко. Отсюда следовало, что там соберется публика самая страстная и пылкая, преимущественно английские фанаты — буйные и в большинстве своем не вполне трезвые.

Матчи, назначенные перед нашей встречей, продолжались долго, и наш с Фостером корт освободился только к вечеру. Поэтому у фанатов было достаточно времени, чтобы накачаться пивом или традиционными английскими коктейлями «Pimms». Перед матчем я дал себе зарок не вступать ни в какие перепалки, поскольку ситуация легко может выйти из-под контроля.

Показав почти безупречный теннис, я выиграл первые два сета, уступив противнику всего три гейма. Но Фостер, окрыляемый не угасшей пока надеждой и воплями болельщиков, в третьем сете проявил неожиданное упорство. Мы по очереди выигрывали каждый свою подачу шесть, восемь, десять геймов, и постепенно толпа, почуявшая, что с Фостером еще не покончено, пришла в неистовство. К тому же надвигались сумерки. Так сошлись воедино опасные для меня — фаворита этого матча — факторы: неблагоприятные условия, буйство фанатов и боязнь упустить преимущество.

В худшем случае, думал я, можно просто дотянуть матч до момента, когда он будет прекращен из-за темноты, собраться с силами и дожать соперника на следующий день. Но что-то во мне противилось, требуя выложиться, дойти до конца и покончить с соперником немедленно. Наверное, это была потребность избавиться от того горького привкуса, который преследовал меня со времени последнего финала Открытого чемпионата США. Конечно, Фостер — не Эдберг, а корт № 13 — не арена имени Луи Армстронга, но по сути это был для меня переломный момент.

Я поднажал и довел сет до тай-брейка, где, играя на своей подаче с особенным вниманием и выиграв несколько приемов, все же «додавил» Фостера.

Выиграв матч-пойнт, я вскинул руки, повернулся к толпе и крикнул: «Ну что, съели, козлы!» Фоторепортеры у бровки корта отчетливо расслышали мои слова, и в Англии (где бульварная пресса является реальной силой) это сулило мне неприятности. «Мальчики с Флит-стрит» (да и девочки тоже), сочиняющие статьи для таких газетенок, очень любят выуживать любую информацию и раздувать заурядные происшествия до масштабов великой сенсации.

Излюбленная хитрость пишущей братии на Уимблдоне — затесаться в ряды фоторепортеров, которых пускают гораздо ближе к игрокам, чем журналистов. Благодаря этому они видят и слышат практически все, что игрок делает и говорит во время матча. И они-то наверняка расслышали мой оскорбительный выкрик — в отличие от большинства фанатов, которым, собственно, он и был адресован.

На пресс-конференцию я пришел исполненный спокойствия, удовлетворенный своей победой. Первый ряд заполняли господа, слишком хорошо одетые для репортеров. Один из забавных парадоксов заключается в том, что люди, кропающие пошлые и безответственные статейки для английских бульварных газет, всегда одеты безукоризненно, вплоть до платочка в нагрудном кармане или бутоньерки в петлице. И вдруг один из этих вылощенных денди спрашивает со своим чисто английским прононсом: «А правда ли, что вы назвали английских зрителей козлами?»

Я оцепенел. Мне и в голову не приходило, что могут задать такой вопрос. Никогда не забуду, насколько был неприятен этот момент. Конечно, я категорически отрицал, что произнес нечто подобное. Наверное, я поступил малодушно — во всяком случае, чувствовал себя крайне неловко. Но меньше всего мне хотелось ввязываться в публичное обсуждение возгласа, непроизвольно вырвавшегося в пылу схватки. Впрочем, мои оправдания ничего и не решали. История так или иначе назавтра попала в газеты, и возникло впечатление, будто вся Англия меня ненавидит. Вот что натворили мой опрометчивый выкрик и могущество бульварной прессы!

Разумеется, самая трудная часть Уимблдона-1993 была впереди. В четвертьфинале меня поджидал Андре Агасси: он защищал свой чемпионский титул и, похоже, ему предстояло сделаться моим вечным соперником.

Борьба получилась напряженная, на высоком уровне, с многократными потерями подачи. Матч развивался с переменным успехом вплоть до конца пятого сета. Было ясно, что решит его один удачный удар. Мне помогало то, что Андре, по-видимому, испытывал психологические трудности, отстаивая свой первый титул чемпиона «Большого шлема», да и быстрое покрытие не являлось его преимуществом. Я знал, что могу положиться на свою подачу, и дело заключалось лишь в том, чтобы найти способ выиграть подачу Андре. Игра была очень высокого качества, но темп ее постепенно спадал. В конце пятого сета я все же сделал брейк, затем выиграл свою подачу, а с ней и матч.

В полуфинале я играл с Борисом Беккером. К тому времени он уже был многократным чемпионом Уимблдона и признанным кумиром местной публики. Первый сет напоминал перетягивание каната, но все же я выиграл его на тай-брейке. Видимо, это надломило волю Беккера. В двух следующих сетах я выиграл по одной его подаче и завершил матч вполне убедительной победой в трех сетах.

Так как нашу встречу с Беккером назначили второй, я смог частично посмотреть первый полуфинальный матч: Джим Курье против Стефана Эдберга.

Подобно прочим, я ожидал, что верх возьмет Эдберг — ведь он великолепно играл на траве. Но Джиму был нипочем любой тип покрытия, и он сумел найти путь к победе. С блеском продемонстрировав, на что он способен в сложных обстоятельствах, Курье пробился в финал.

Итак, в первом моем финале Уимблдона мне противостоял парень, с которым мы, можно сказать, вместе росли, — спокойный, уравновешенный, опытный и, в отличие от меня, никогда не проигрывавший из-за упадка духа. Мы уже не были близкими друзьями, но никаких проблем в общении не испытывали; всегда здоровались, встречаясь в коридоре или раздевалке, и охотно болтали, оказавшись рядом в тренировочном зале или ресторане гостиницы.

Многие считали, что я незаслуженно вытеснил Джима с первого места в мировом рейтинге — ведь на турнирах «Большого шлема» он выступал явно лучше меня. Но я не обращал на это внимания и был полон решимости сохранить первый номер за собой. А главное, хотя Джим превосходно сыграл на нескольких крупных турнирах, я все же победил его в четырех финалах и вел 3:0 в наших встречах на турнирах «Большого шлема».

Проснувшись в день финала, я ощутил необычное нервное напряжение — чувствовал себя совсем иначе, чем перед финальным матчем с Эдбергом на Открытом чемпионате США в 1992 г. Ночь прошла ужасно и, хотя меня не мутило, в желудке временами возникали какие-то спазмы, мешавшие есть. Я не мог отделаться от воспоминаний об Открытом чемпионате 1992 г. Сейчас мне предстояло впервые с той поры играть финал турнира «Большого шлема», и я испытывал новое ощущение — боязнь проигрыша. Казалось, случится катастрофа, если я упущу и этот шанс. Мне чудилось, будто я должен идти не на теннисный матч, а на заседание суда, исход которого неведом. На моем счету имелись финалы нескольких дюжин турниров, но теперь речь шла о турнире «Большого шлема», где многое для меня пока еще было внове.

Несмотря на то что с сентября 1990 г. я провел множество матчей, это был только третий мой финал в турнирах «Большого шлема». Первый я выиграл, второй проиграл, и поражение больно уязвило меня. Я не знал, что мне уготовано на сей раз, однако не помышлял об отступлении. Так или иначе, не было речи о «легкой прогулке», где нечего терять. Я знал, что являюсь фаворитом финального матча за счет преимущества, которое дает на траве мой стиль игры, а это само по себе изрядный напряг!

Тим хотел, чтобы я сразу навязал Джиму свою игру — подавил его, продемонстрировав во всей красе подачу с выходом к сетке. Мы знали, что Джим очень уверенно чувствует себя в экстремальных игровых ситуациях, а мячи после его ударов справа летят со скоростью и точностью пули. Но если мне удастся выполнять удары с низким отскоком, это помешает ему играть в привычном стиле — как на грунте, и я смогу расстроить его игру. Но Тим также понимал, что я могу сыграть ниже своих возможностей и даже пасть духом в самый разгар схватки.

Предматчевая разминка с Тимом была короткой. Я никак не мог сконцентрироваться на мяче. Вместо того чтобы спокойно обмениваться ударами, разогреться и нащупать свою игру, я спешил, так как мне не терпелось закончить разминку. Я очень хотел освободиться к двум часам дня, чтобы настроиться на мой судьбоносный матч. Меня неотступно сверлила мысль: если ты дошел до финала, это не значит, что дело в шляпе, — все только начинается. Твои предыдущие турнирные победы — замок на песке, а проигрыш финала — нахлынувшая волна. За секунду она смоет все, что ты успел возвести.

Реальность такова, что побежденного в финале не помнит никто! На ум мне пришла язвительная реплика отца, брошенная в Луизиане: «Посмотри — сейчас этот репортер говорит с Мэлом».

Напряжение терзало меня. Было четвертое июля, жара стояла адская. Но как только мы с Джимом приступили к разминке на Центральном корте, все сразу куда-то исчезло. Я подчеркиваю: все — тревога, нервозность, стресс. Прибегая к достопамятному изречению, я почувствовал себя так, будто с моих плеч сняли тяжкое бремя. Тридцать шесть часов страшного напряжения словно испарились. Я с особенной остротой осознал, что могу наконец свободно дышать, и это было изумительно! Никогда не забуду того ощущения. Мне казалось: я сейчас взлечу, да вот туфли не пускают.

Я столько раз играл с Джимом в юные годы, что почти физически чувствовал, как мяч отрывается от струн его ракетки, и это знакомое ощущение добавляло мне уверенности. Меня подогревало сознание, что это не просто финал турнира «Большого шлема» — это финал Уимблдона, заключительный матч соревнований, которые я так часто смотрел по телевизору, пока рос. Я знал и о королевской ложе — закрытом темно-зеленом отсеке, где зрители располагались куда вольготнее, нежели простые смертные, и сидели в плетеных креслах на коричневато-зеленых подушках. Удары по мячу на Центральном корте звучат отчетливо, поскольку он небольшой, огороженный и частично крытый.

С самого начала я играл хорошо — даже отлично. Но с Джимом всегда приходится нелегко. Мне нужно было держать свою подачу и искать возможности взять подачу соперника. В первых двух сетах такие шансы материализовались только на тай-брейках. На самом деле это отличительная особенность тенниса на траве. Я доминировал на своей подаче (за матч я сделал двадцать два эйса) и подкреплял ее точными ударами с лета. Но справиться с подачей Джима — куда более трудное дело. Когда мы приходили к очередному тай-брейку, я хорошо понимал, что один мой неверный или его удачный удар способен решить исход сета.

Моя подача с выходом к сетке помогла мне на первом тай-брейке. Решающим моментом матча стал, наверное, сетбол, который был у Джима на тай-брейке второго сета, при счете 6:5 в его пользу. При розыгрыше мяча я сделал на первый взгляд неудачный удар с лета. Казалось, этот нелепый мяч улетит далеко и сет останется за Джимом, но мяч удивительным образом замер в воздухе и попал точно в заднюю линию. Счет на тай-брейке сравнялся — 6:6. Джим был обескуражен, а я ухватился за свой шанс и через два розыгрыша очка завершил сет коротким кроссом справа. Потом Джим совершенно справедливо сетовал по поводу упущенной им возможности на сетболе: «Таков теннис на траве — тут уж как фишка ляжет».

Но даже при двух сетах в мою пользу дело было еще далеко от завершения. Случилось так, что огромное облегчение, которое я почувствовал, выиграв второй сет, вызвало у меня резкий спад в игре. На подаче во втором гейме третьего сета я допустил двойную ошибку на брейк-пойнте, и Джим воспрял духом. Я смог отыграть брейк, но все равно чувствовал себя опустошенным из-за огромных затрат нервной энергии. Я по-прежнему играл сильно и хорошо, но уже начал ощущать усталость.

Я понимал, что показывать противнику свое утомление ни в коем случае нельзя. Мне нужно было заставить себя выпрямиться и расправить плечи. Именно это Тим вдалбливал мне все восемнадцать месяцев наших совместных занятий, и я себя принудил. Я запретил себе помышлять об усталости. Но Джим снова сделал брейк в восьмом гейме, а потом завершил сет победной подачей.

В четвертом сете мы в течение пяти геймов брали каждый свою подачу, и я чувствовал, что ситуация для меня усложняется. Но именно в этот момент моя новообретенная решимость заявила о себе. Годом раньше я бы, наверное, не выдержал, отдал четвертый сет, а там — кто знает? Я инстинктивно чувствовал, что такой поворот событий вполне реален, но не раздумывал об этом. Я сумел заглушить свои сомнения и заставил себя бороться еще упорнее — упорнее, чем когда-либо раньше. Я полностью овладел своей игрой и завершил шестой гейм четвертого сета на подаче Джима обводящим ударом справа. Внезапно мне полегчало — всего два гейма отделяли меня от чемпионского титула. Эти геймы прошли в обмене эйсами и завершающими ударами с лета.

Когда я выиграл матчбол, то ощутил необычайный прилив радости, смешанной с облегчением. Я наконец понял, что значит быть достойным титула чемпиона турнира «Большого шлема». Мне было все равно, что думают и говорят другие. В глубине души я понимал: настал тот миг, к которому я стремился! Прежде я знал, что могу блеснуть отличной игрой в матчах, могу стать победителем на турнирах, даже на каком-нибудь турнире «Большого шлема», — если все сложится удачно. Но в этом матче мало было сыграть просто хорошо — здесь было необходимо проявить чемпионский характер.

Я прошел через все испытания и тревоги, показав, чего я стою. Этот финал принципиально отличался от всех прежних — здесь я точно знал, что именно лежит на чаше весов.

В тот день я принял важное решение: впредь я буду всегда добиваться этого особого настроения — острой тревоги и нервного возбуждения, перетекающего в абсолютную концентрацию и чувство полного освобождения, когда матч, наконец, начинается, — перед каждой серьезной встречей, которая мне предстоит.

Победа на Уимблдоне-1993 знаменовала начало моей карьеры чемпиона и лидера мирового рейтинга. Правда, один не слишком приятный эпизод на пресс-конференции наглядно показал, какой я еще незрелый юнец — в эмоциональном плане. Ныне покойная принцесса Диана смотрела мой матч с Джимом и не скрывала, что болеет за меня. Когда английские журналисты спросили, что я об этом думаю, я легкомысленно брякнул: «Может, она в меня влюбилась?» Раздались смешки, в том числе истерические. Короче, о том случае лучше не вспоминать.

Путь к вершине у каждого свой — это я понимал всегда. Взять хотя бы моего теннисного «преемника», Роджера Федерера. Он выступал на шестнадцати турнирах «Большого шлема», где не дошел даже до четвертьфинала, — поразительная статистика, если учесть, чего он с тех пор добился. Но лично я содрогаюсь при одной только мысли о том, как повлиял бы на мое будущее проигрыш в матче с Джимом. Это был последний фрагмент моей чемпионской мозаики. Я наконец освоился со своим Даром и осознал, как управлять новыми возможностями и изменениями в жизни, которые влечет обладание им. В лице Тима Галликсона я обрел тренера, которому удалось понять и мою игру, и мою сущность. Он знал, что именно мне необходимо, и сумел стать моим другом. Затаив дыхание, он наблюдал, как я пытаюсь положить конец своей внутренней борьбе: «Действительно ли я хочу быть чемпионом? Действительно ли у меня есть сердце, ум и воля чемпиона?»

После Уимблдона Тим тоже вздохнул с облегчением.

Завоеванный на Уимблдоне титул по-новому определил мою теннисную миссию. Обретенный статус потребует от меня как можно больше выигрышей, чтобы подтвердить звание чемпиона-лидера. Я также понимал, что в дальнейшем меня ждет и немало поражений. Да и как их избежать, проводя сто с лишним матчей в год против множества ярких соперников, наделенных индивидуальной манерой игры?

Я буду проигрывать из-за травм, нехватки энергии, неудачных действий и в том числе по самой распространенной причине: потому что меня превзошел противник, которому все удавалось лучше в тот день — иногда особенно важный. Такое случается! Но поверьте: из всех наших невзгод эта — самая легкая.

Проигрывать я научился рано, но лишь в 1993 г. до конца понял, как выигрывать, даже если ты устал, утратил волю и готов бросить это дело, чтобы заняться чем-нибудь другим. Осознав, как мобилизовать свое самолюбие и внутренние резервы упорства, я стал чувствовать себя гораздо комфортнее в роли «человека-мишени».

Я преодолел юношеские комплексы, ощутил в себе решимость и готовность претендовать на любой из титулов «Большого шлема». Казалось, теперь на этом пути нет неодолимых препятствий, но обстоятельства редко складываются именно так, как рассчитываешь.

После Уимблдона я проиграл на четырех турнирах подряд, и притом на моих коронных площадках — открытых кортах с твердым покрытием. Правда, на трех из них (в Лос-Анджелесе, Цинциннати и Индианаполисе) я продвинулся довольно далеко. Я сыграл в двух полуфиналах и четвертьфинале, всякий раз уступая чемпиону (или будущему чемпиону) «Большого шлема» — Ричарду Крайчеку, Стефану Эдбергу и Патрику Рафтеру соответственно.

На Открытый чемпионат США я отправился в неплохом настроении. Это был один из тех случаев, когда жеребьевка оказалась такой, что турнир уподобился открытому подвалу банка, где золото так и просится в ваши карманы. Самым трудным противником, который достался мне на чемпионате, был Майкл Чанг в четвертьфинале. Но тогда я уже играл слишком мощно для соперника из моего далекого детства. Я просто физически подавил его, разыграв классический вариант мужского тенниса.

В финале на «Флашинг Медоуз» я встретился с довольно неожиданным противником — французом Седриком Пьолином. Это был хитрый игрок; он хорошо двигался, обладал широким набором ударов, которые эффективно использовал, чтобы привести соперника в замешательство. Вместе с тем ему предстоял первый финал турнира «Большого шлема», а это нешуточное дело для спортсмена, который выступает уже немало лет, но незнаком с особенностями игры на высшем уровне.

Один из сюрпризов, подстерегающих тех, кто получил шанс добыть драгоценный титул чемпиона «Большого шлема», — это обстановка, в которую они попадают в знаменательный день финала.

Никто из новичков не ожидает, что будет играть финал турнира «Большого шлема» в трудных условиях, мешающих продемонстрировать наиболее результативный или красивый теннис. В ваших мечтах финал озарен солнцем, воздух безмятежен, зрители благосклонны и провожают каждый ваш удар справа и слева взволнованными вскриками и вздохами. Но так случается крайне редко!

Финальный день Открытого чемпионата США выдался ветреным. На арене имени Луи Армстронга, как правило, гуляет ветер, и это, по-видимому, мешало Пьолину. Я вышел на корт с мыслью: «Как выиграть матч с наименьшими физическими и эмоциональными затратами?» Для меня условия были вполне комфортными, а он явно нервничал и, похоже, не слишком уютно чувствовал себя на таком большом стадионе. Я выиграл 6:4, 6:4, 6:3, и этот матч положил начало периоду моего господства в мировом теннисе.

В августе 1993 г. (благодаря той самой компьютерной системе начисления очков, которая облагодетельствовала меня в апреле) Джим Курье на короткое время занял в классификации первое место. Но в сентябре я вернул его и на сей раз удерживал более полутора лет. Я вошел в роль хозяина положения и по совету Тима попытался окружить себя ореолом непобедимости. Все меньше я был склонен явить публике хоть одну из своих слабостей.

Весь остаток 1993 г. я не выходил из чемпионской гонки, но проиграл несколько важных матчей. Горан Иванишевич, мой соперник по Уимблдону, подловил меня на быстром ковровом покрытии в четвертьфинале Парижского турнира на крытых кортах. Правда, я взял у него реванш через несколько недель на Чемпионате АТП, но в финале уступил Михаэлю Штиху. К удивлению многих знатоков, именно Штих был тем игроком, чей теннисный арсенал доставлял мне наибольшие неудобства. Он обладал мощной второй подачей, мог делать на корте решительно все, в том числе подавать с выходом к сетке. Двигался он легко и непринужденно. Эти качества вкупе с тем обстоятельством, что Штих играл в Германии, перед своими соотечественниками, оказались для меня слишком серьезным препятствием.

В последнем турнире года, Кубке «Большого шлема», я уступил «драгоценный» финал Петру Корде, чешскому игроку, лишь недавно заявившему о себе. Матч закончился в пятом сете со счетом 13:11 (на этом турнире не был предусмотрен тай-брейк в пятом сете), и Корда получил чек на впечатляющую сумму 2 миллиона долларов.

Начало 1994 г. я встретил на Открытом чемпионате Австралии, где, выиграв первые два матча, встретил на своем пути новичка из России — Евгения Кафельникова. Мне советовали обратить внимание на этого высокого, поджарого парня с соломенными волосами, белозубой улыбкой и отменным двуручным ударом слева. А вот его удар справа с виду был одним из самых нескладных, какие только встречались в теннисе. Он наносил его согнутой рукой, что выглядело просто безобразно, особенно по сравнению с плавным, красивым ударом слева. Но удар справа у Кафельникова на самом деле был куда лучше, чем казалось, да и способности он имел достаточно большие, чтобы причинить мне немало неприятностей. К тому же, как правило, я не слишком удачно играл против тех, с кем не встречался раньше. Преимущество, вытекавшее из моего статуса и опыта, сводилось на нет, поскольку мне обычно требовался матч-другой, чтобы присмотреться к сопернику и найти оптимальный способ приноровиться к его манере игры.

Тем не менее я прошел Кафельникова, затем победил Ивана Лендла и встретил своих старых друзей: Джима Курье и Тодда Мартина — в полуфинале и в финале соответственно. Я одолел Тодда в трех сетах и выиграл мой третий турнир «Большого шлема».

Будучи на подъеме, я одержал победу в двух крупных американских зимних турнирах на харде — в Индиан-Уэллс и Ки-Бискейн. Постепенно я начал замечать, что ко мне относятся с неким благоговейным трепетом, и это мне понравилось.

Из Майами я отправился на Дальний Восток, в мини-турне по кортам с твердым покрытием, которые появились в окрестностях Осаки и Токио. Сейчас в Азии, наверное, настоящий теннисный бум, тогда же в этой части света промоутерам теннисных турниров приходилось нелегко. Чтобы привлечь ведущих игроков, они в дополнение к призовым предлагали им деньги за само выступление. Если игрок соглашался участвовать хотя бы в двух соревнованиях, это могли быть солидные шестизначные суммы, а порой и около миллиона.

Я никогда ничего не делал только из-за денег. Отчасти мне повезло — я в этом не нуждался. С другой стороны, меня останавливало то соображение, что погоня за деньгами на показательных выступлениях или турнирах, куда едут лишь ради гонораров за выступления, чревата неприятными последствиями: физическим истощением, травмами, эмоциональной усталостью. А ведь все это может сказаться на твоей игре позже, в оставшуюся часть года, на действительно важных турнирах. Бывало, я отказывался от участия в показательных соревнованиях, где мне сулили большие деньги за выступление, поскольку не чувствовал себя способным сыграть в полную силу (обычно по причинам физического характера).

Но в данном случае приглашение сыграть в Азии выглядело привлекательным, поскольку мне вполне хватало времени, чтобы потом попасть в Европу и сыграть на грунте. С самого начала грунт стал для меня настоящей лотереей — не было почти никакой зависимости между временем, которое я посвящал соревнованиям на грунте, и моими результатами в этих турнирах, считавшихся весьма престижными.

Весной 1994 г. в Европе я показал лучший за всю мою карьеру результат на грунтовых кортах, выиграв Открытый чемпионат Италии на превосходных площадках Форо Италико в Риме. Тогда у итальянцев были самые быстрые грунтовые корты в мире — вот почему я дошел до финала, где сыграл с кумиром Уимблдона Борисом Беккером. Но и на пути к финалу я вывел из борьбы таких мастеров грунта, как Алекс Корретха и Андрей Чесноков, проиграв за весь турнир лишь один сет.

Эта победа очень порадовала популярного в прошлом профессионального игрока и телекомментатора Витаса Герулайтиса. Мы дружили с тех самых пор, как Витас, наблюдая мои мучения на грунте, захотел познакомиться со мной, чтобы поддержать добрым словом и советом. К нему стоило прислушаться, поскольку он, хотя и использовал подобно мне тактику игры с выходом к сетке после подачи, дважды выиграл Открытый чемпионат Италии. Витас сказал, что если он сумел, то я и подавно. Я с большим уважением относился к тому, чего достиг Витас своей смелой атакующей игрой. К тому же он был таким человеком, которого хорошо иметь рядом, — энергичной, яркой личностью с неподдельным интересом к жизни.

Витас, Тим и я проводили вместе много времени в Тампе, где я жил в течение почти всей моей карьеры (там отличные условия для тренировок). Витас часто к нам приезжал. Покинув теннис, он стал завзятым гольфистом и любил играть с Тимом. Наша дружба удивляла многих — ведь мы были такими разными!

В пору своего расцвета Витас принадлежал к числу самых «гламурных» теннисистов. Завсегдатай «Студии 54», он обладал обаянием, пышной шевелюрой и замашками рок-звезды. Он был любимчиком Энди Уорхола[2] и не сходил со страниц нью-йоркской светской хроники. Но при этом Витас поднимался до третьего места в мировой классификации, выиграл Открытый чемпионат Австралии и выходил в финалы двух других турниров «Большого шлема». Полуфинал Уимблдона-1977, где он победил своего знаменитого приятеля Бьорна Борга, до сих пор считается одним из лучших матчей в истории Открытой эры.

Но, пожалуй, больше всего Витас прославился в теннисных кругах одной исторической фразой. Проиграв Джимми Коннорсу шестнадцать встреч, он, наконец, записал в свой актив победу над Джимбо[3]. Вальяжно войдя после матча в комнату для журналистов, Витас обвел пристальным взглядом собравшихся репортеров и с невозмутимым видом изрек: «Никто не победит Витаса Герулайтиса семнадцать раз подряд!»

В отличной форме я отправился в Париж на «Ролан Гаррос». Хотя грунт не был моим излюбленным покрытием, порой я чувствовал себя на нем очень комфортно и думал, что рано или поздно для меня наступит в Париже благоприятный момент.

Одним из двух соперников, которых я победил на Открытом чемпионате Франции, был новичок Марчело Риос, тогда еще очень юный, но уже «замеченный». Мы с ним пользовались услугами одного и того же агента, Джеффа Шварца.

А затем Джим Курье, стремившийся потеснить меня и продолжить борьбу за первое место в классификации, выбил меня из турнира в четвертьфинальном матче из четырех сетов. В Париже Джим по-прежнему был на высоте — три предшествующих года он выходил в финал и дважды побеждал.

В начале сезона травяных кортов Тодд Мартин, выиграв два тай-брейка, победил меня в финале турнира «Куинс Клаб».

После этого я отправился в Уимблдон защищать свой с таким трудом завоеванный титул. Я проиграл лишь один сет Тодду, прокладывая себе подачами и выходами к сетке путь в финал, где мне противостоял Горан Иванишевич.

В течение всей карьеры Горан причинял мне немало хлопот, если игра шла на траве. Мощь Горана в Уимблдоне в значительной степени объяснялась тем, что он был левшой. Это врожденное преимущество делало его первую подачу даже лучше и эффективнее, чем у меня (по крайней мере, я так считаю). Когда Горан подавал на траве, его удар был почти неотразим. Из всех, с кем я встречался регулярно, он был единственным соперником, внушавшим мне ощущение, будто я в его власти. Я никогда не испытывал ничего подобного, играя с другим героем Уимблдона — Борисом Беккером.

Но моя вторая подача была лучше, чем у Горана, и ключ к победе над ним для меня состоял в том, чтобы хорошо принять его вторую подачу и выиграть на ней очко. Горан оказывал на меня огромное давление даже в тех геймах, когда я подавал, поскольку обычно легко принимал мои подачи. Я чувствовал, что стоит мне проиграть ему один гейм на своей подаче, и я потеряю весь сет. Почти никто не мог привести меня в подобное состояние с тех пор, как я выучился играть на траве. Морально это было очень тяжело. Уверенность в своей подаче давала Горану еще и большое преимущество на приеме — он мог позволить себе рисковать и принимать подачу мощными, острыми ударами. Если это удавалось ему два раза подряд и я проигрывал 0:30, то ситуация в гейме становилась непредсказуемой.

Тем жарким днем мы показали в финале невероятно быстрый теннис. Игра напоминала перестрелку — мячи летали как пули, и за ними было очень трудно уследить. Иногда приходилось отбивать их интуитивно — наудачу, надеясь, что противник ошибется. Такой теннис требует крепких нервов и полной концентрации. Я показал себя немного увереннее в двух непредсказуемых тай-брейках, и после того как я их выиграл, Горан прекратил сопротивление. Я победил 7:6, 7:6, 6:0.

Наш финальный матч стал кульминационным пунктом разгоравшихся дебатов по поводу тенниса на траве. Росло число критиков, сетовавших, что теннис Уимблдона выродился в состязание подач двух «титанов», которые практически не проигрывают своих подач, но вместе с тем не могут выиграть и чужую. Горана и меня считали олицетворением этой тенденции, хотя мы отнюдь не были пресловутыми неодолимыми «титанами». Но наши мощные подачи и желание быстро завершать розыгрыш очков в значительной степени послужили причиной Уимблдонской полемики.

Теннису Уимблдона, утверждали некоторые эксперты, грозит опасность стать неинтересным, поскольку развитие технологий привело к созданию более совершенных ракеток, позволяющих выполнять исключительно сильные подачи. Даже газеты уделили внимание этому вопросу, поместив фотографии известных политиков и прочих важных персон, спящих мертвым сном в Королевской ложе. По всей видимости, снимки должны были документально подтвердить, до какой степени скучно смотрелась игра.

Как ни странно, я никогда не пользовался ракетками, изготовленными по новейшим технологиям. Моей первой ракеткой, когда я стал юниором, была деревянная «Wilson Jack Kramer Pro Staff». Некоторое время я играл ракеткой «Kneissel», потом «Donnay» — практически такой же, как ракетка, с которой я не расставался всю свою карьеру, — «Wilson Pro Staff 85 Graphite» с площадью струнной поверхности в 85 квадратных дюймов (самой маленькой из выпускавшихся в то время). Если эта ракетка и обладала какими-то заманчивыми преимуществами, то она утратила их задолго до того, как я с ее помощью добился своих лучших результатов.

Обода для моих ракеток заказывал Нейт Фергюсон. Он работал на Уоррена Босуорта, которому в значительной мере принадлежит заслуга создания торговли высококачественными ракетками на заказ. Все мои ракетки утяжелялись свинцовыми вставками и проходили специальную балансировку. Большое внимание я уделял ручке. Я играл ракеткой с достаточно толстой ручкой — где-то между 45 и 43 со значительным утолщением в торце. Ручки я всегда обматывал лентой «Tourna Grip».

Не отрицаю, «настройка» каждой ракетки порой стоила мне больших трудов. Это проблема встала уже в самом начале моей карьеры. Машинки по натягиванию струн были разные, мастера тоже разные, и зачастую приходилось перепробовать четыре-пять ракеток, пока я не чувствовал: вот это мне и нужно! Я всегда опасался, что слабое или неравномерное натяжение струн может стоить мне матча. Поэтому, как только у меня началась серия крупных побед, я решил не поскупиться и нанять Нейта.

Обычно Нейт ездил со мной в качестве мастера по ракеткам и выполнял всю работу, связанную с натяжкой струн. У меня была какая-то повышенная чувствительность к силе их натяжения, поэтому я использовал самые тонкие из имевшихся струн — 17-й номер. Для игры на грунте я предпочитал натяжку с усилием 32-33 кг, для травы — 32, а для некоторых твердых покрытий доводил его до 34 кг.

Из-за малой толщины и сильного натяжения струны иногда лопались в самый неожиданный момент — например посреди ночи, — и я просыпался от резкого звука. Был год, когда я истратил более семисот комплектов струн (в розницу такой комплект стоит около 35 долларов). Я требовал, чтобы мои ракетки перетягивали новыми струнами перед каждым матчем. Это означало, что если я выиграл турнир «Большого шлема», то за две недели у меня ушло как минимум пятьдесят шесть комплектов. На Открытом чемпионате Франции, если мои ракетки перетягивали после матча, а потом на весь день заряжал дождь, я просил снять струны с обода и заново натянуть ракетку перед следующей игрой.

На протяжении ряда лет мне предлагали деньги (иногда немалые), чтобы я сменил марку ракетки. Самое большее, на что я соглашался, — испытать несколько экземпляров. Но все они мне не подходили, хотя я готов признать, что главной причиной, возможно, была предубежденность. Да и сколько рассказывают жутких историй о теннисистах и гольфистах, которые поменяли ракетки или клюшки, а потом плохо кончили!

Фирма Wilson была прекрасно осведомлена о моих вкусах и пристрастии к модели «Pro Staff 85», вопреки их желанию. Но в данном вопросе я проявил такую привередливость, что несколько лет играл этой ракеткой, несмотря на то что между мной и фирмой Wilson не было никакого контракта и они мне практически ничего не платили.

Оглядываясь назад, я думаю, что переход на ракетку с головкой большего размера помог бы мне в дальнейшей карьере. Моя ракетка как нельзя лучше годилась для травы — очень жесткая, с небольшой головкой и тонкими, сильно натянутыми струнами. Но на грунте полезнее иметь более широкий предел погрешности при ударе струнной поверхностью ракетки по мячу.

Комфортная «рабочая зона» струнной поверхности моей ракетки имела радиус всего в три-четыре дюйма. С более крупной головкой и другими струнами я мог бы выполнять более сильные удары и придавать им большее вращение при игре с задней линии. То есть я играл бы примерно так, как играют сейчас.

Конечно, трудно сказать, что бы из этого вышло, но в одном я точно уверен: моя ракетка с небольшой головкой была идеальным инструментом на траве.

Не отрицаю — критики имели свои резоны, когда заявляли, что нам грозит опасность превратить теннис в потасовку на школьном дворе. В плане артистичности мой финал с Гораном мало чего стоил, хотя я по-прежнему считаю, что причина заключалась не столько в стиле нашей игры, сколько в самом факте нашего противостояния. Со многими соперниками на траве у меня все выходило иначе.

И нужно учесть еще одно. Я отнюдь не уверен, что длинные розыгрыши мяча автоматически повышают зрелищность игры (тем паче намного). Издавна слышны жалобы на то, какую скуку наводят бесконечные и иногда, по-видимому, бесцельные обмены ударами на грунте. Я думаю, что разнообразие скоростей на кортах с разными покрытиями и различие стилей игры — великое достоинство тенниса, но в нем порой заключена скрытая опасность: время от времени могут происходить такие поединки, где соперники играют на данном конкретном покрытии в одинаковый теннис.

Заметьте, никто не жаловался на слишком «быструю» или «монотонную» игру, когда Андре Агасси встречался, скажем, с Патом Рафтером. И никто не пел дифирамбы во славу красного грунта, когда два игрока, приклеенные к задней линии, перебрасывались мячами по пять часов. Горан и я не были идеальной парой для Уимблдона, хотя сталкивались там довольно часто.

Тем не менее после нашего матча 1994 г. Уимблдон перешел на более мягкие, медленные мячи, и там начали разрабатывать новое травяное покрытие, что в конце концов сделало корты более медленными, а игру на траве — более комфортной при обмене ударами с отскока.

Из темы «Уимблдон наводит скуку» выросла другая сюжетная линия: «Сампрас надоел, и его лидерство представляет опасность для тенниса». Меня уличали в блестящей игре, которая завоевывает умы, но не сердца. После одного из моих матчей в газете появился лаконичный заголовок: «САМПРАЗ-З-З-З-З...». Я вырос в убеждении, что главное — выигрывать матчи, и не нужно поднимать шум или привлекать к себе внимание во время этой работы. А теперь мои победы наскучили и угрожают теннису?!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Сезон 1993

Сезон 1993 ПЕРВАЯ ЛИГА. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА

Сезон 1993

Сезон 1993 ПЕРВАЯ ЛИГА. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА Начавшиеся перебои с финансированием сначала сказались на комплектовании «Рубина», а затем, естественно, и на игре команды, перед которой стояла задача попасть в число первых семи клубов, которые выходили по итогам сезона в единую

1993

1993 № Гран-при Автодром Машина/ Двига-тель Старт.поз. Рез-т Комм. 23 Южная Африка Кьялами Benetton В193А/Ford 3 выбыл разворот 24 Бразилия Интерлагос Benetton B193A/Ford 4 3/ бк 25 Европа Доннингтон-Парк(Великобритания) Benetton B193B/Ford 3 Выбыл Разворот 26 Сан-Марино Имола Benetton

Глава 6 На пути к славе 1994-1995

Глава 6 На пути к славе 1994-1995 Проблемы с новой обувью фирмы Nike помешали мне успешно закончить 1994 год, хотя я и набрал к тому времени хорошую форму. Пропустив несколько турниров, я потерял не только призовые деньги, но также и бонус в 1,6 миллиона долларов. Я получил бы его от

Глава I. Даже в морге кричали: «"Зенит" — чемпион!»

Глава I. Даже в морге кричали: «"Зенит" — чемпион!» Шел 1984 год. Как обычно, футболисты «Зенита» после выездного матча собрались в чьем-то гостиничном номере и бурно обсуждали прошедшую игру. Попутно выпивали — как без этого? Вдруг дверь распахнулась, и на пороге возник

Глава 22 «Манчестер Сити» — чемпион

Глава 22 «Манчестер Сити» — чемпион В святая святых, нашем доме, Кэти предупредила: «Я не выдержу такое во второй раз, это худший день в моей жизни».Вечер воскресенья 13 мая 2012 года разбил нас в пыль. Нейтральный человек мог увидеть самую захватывающую развязку

Глава 15. Олимпийский чемпион

Глава 15. Олимпийский чемпион Что знал Куц об Австралии? Что это самая маленькая часть света, скорее даже большой остров, омываемый водами Тихого и Индийского океанов, на котором живет немногим более 8 миллионов человек. Воздушный путь туда составляет около 20 тысяч